打开长虹财务共享中心的官方网站,首先映入眼帘的赫然是这样一行字:“中国企业财务共享的先行者。”这样一句毫不客气地把自己置于中国财务共享顶点位置的话,是自信还是狂妄?

或许,以下事实能为我们解答这个问题:今年4月,长虹财务共享中心的案例作为哈佛经济学研究成果案例纳入MBA课程;在此之前,该案例也被国内清华大学MBA教材收录;而在最新一期的中央级指导性大型财会类月刊《中国总会计师》上,刊载了长虹公司财务总监胡嘉的《基于智能时代的集团公司财务云建设》,论文称,长虹对财务云这一全新的财务共享模式的运用已经进入成熟阶段,证明其具有很强的可复制性和推广价值。

业内分析人士告诉笔者,长虹财务共享模式值得国内企业,尤其是中大型企业集团研究,具有较大的借鉴意义。

财务云未诞生之前:会计小跑着上厕所

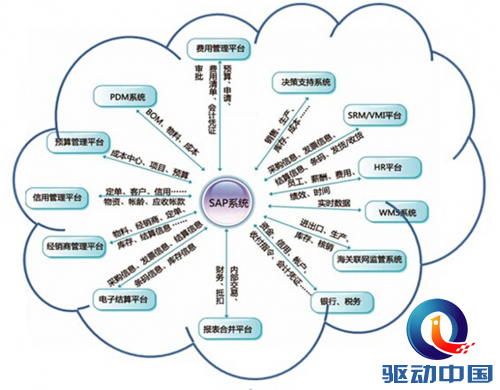

所谓财务云,是长虹搭建智能管理系统平台后,以信息化为基础,依托云计算等技术变革手段,实现财务共享的数据规范、采集高效、自动处理和智能输出。由于财务云的凭证电子化、数据颗粒化、存储云端化、产品输出可灵活组合等特性,与云的变幻莫测、自由组合、无所不在等特征极其相似,因而将这种财务管理模式形象地称之为财务云。

在财务云诞生之前,长虹的财务工作是什么样子?一位长虹资深会计告诉笔者,那时候,每天送来的各类财务票据和会计文档“几乎能把人淹没”,所有的财务人员都埋头在海量的原始凭证中,难以从中解脱,忙得“连上个厕所都要小跑着来回”。

据了解,当时长虹每月仅费用报销凭证就有4.4万笔左右,从业务经办人传递到财务核算人员和复核人员,最后归档到档案室,要经历4到5个环节,异地之间邮寄搬运、交接凭证等消耗大量人力物力,效率低下。业务人员报销一笔费用,从交单给财务到收到款项,平均要花上两天时间,运气不好要耗上4、5天。

长虹财务云面世之后:员工2个小时收到报销款项

而当信息化平台构建完成,“财务云”走进长虹后,很多过去人们还不敢想的事情变成了现实。

据胡嘉介绍,长虹按照业务分层、岗位分层、人员分层的管理思路,建立了一套产品化、标准化、流程化的会计工厂核算模式,它区别于传统依靠单个核算人员专业水平进行会计处理的模式。以往“手工作坊”式的财务模式,发生了质的飞跃,变成了现代工业的流水线。

现在,长虹财务云从云采集后,经过云处理再到云产品的输出,整个过程基本实现去人化,由系统自动完成审核后直接处理,业务处理的准确性和效率均大大提高。目前,长虹员工仅需要2小时即可收到报销款项,足足缩短了10多倍时间。

目前,长虹财务共享中心拥有员工470余人,在全国设立47个分中心,为73家子公司提供会计共享,业务量达到总量的75%。共享中心已经成为长虹智能转型的“助推器”。

财务云的未来:推动中国企业财务共享进步

与此同时,长虹财务风险被大大降低了。据了解,财务云经过审核节点的梳理和管理逻辑的设计,明确各业务部门的职责,并由业务部门负责管控单据的真实性、合理性,同时,将单据审核结果传输给财务部门,实现财务部门自动引用业务单据的要素。“内控的嵌入式落地实施,避免‘人人都在管,人人都没管’的状态,风险得到了有效控制。”胡嘉说。

早在2011年,“基于财务共享平台的大型企业财务管理变革”项目获第十八届全国企业管理现代化创新成果一等奖,这是长虹公司在企业管理方面获取的国家级企业管理大奖。

经过长时间的实践,长虹对财务云的掌握愈发熟练。胡嘉表示,财务云既可服务长虹系各单位,也可对外提供社会化专业服务,节约成本,提高效率,控制了风险,已经具有很强的可复制性和推广价值。

笔者话止于此,长虹财务共享中心“中国企业财务共享的先行者”的说法,按中国传统的中庸思维方式,还是客观,还是夸大?答案已在不言中。